Lampe à plasma

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

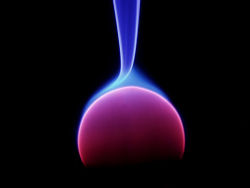

Une lampe à plasma est généralement un objet de décoration, qui fut très à la mode dans les années 1980.

Sommaire[masquer] |

Constitution [modifier]

La lampe est généralement une grande sphère creuse transparente d'une trentaine de centimètres de diamètre, remplie de gaz rare sous basse pression pourvue d'une petite sphère pleine au centre jouant le rôle d'électrode. Une forte tension électrique alternative est appliquée entre les deux sphères. La fréquence est comprise entre 10 kHz et 60 kHz.

Le gaz à l’intérieur est le plus souvent un mélange de gaz inertes, souvent du néon et du xenon. Suivant le mélange les couleurs obtenues sont différentes, mais les lampes vendues dans le commerce sont le plus souvent bleu-lavande-rose orangé.

Fonctionnement [modifier]

Le principe de fonctionnement d'une lampe à plasma s'apparente à celui d'une décharge électrique à barrière diélectrique. La haute tension appliquée à l'électrode centrale va générer un champ électrique élevé dans le volume de gaz sous basse pression entre les deux sphères de verre. Le milieu environnant, dont le potentiel est de zéro volt, joue le rôle de deuxième électrode.

Le champ électrique créé accélère les électrons libres présents dans l'enceinte de la lampe, ce qui va causer une avalanche électronique due à l'ionisation des atomes de gaz par impact électronique. Cette avalanche croît exponentiellement en densité de charges, donnant finalement naissance à une décharge électrique entre les surfaces des sphères de verre. Ce phénomène de claquage transforme le gaz isolant en plasma conducteur (gaz ionisé) et lumineux.

La présence d'interfaces diélectriques (le verre) entre les électrodes fait que la décharge électrique n'est que momentanée. Les ions et les électrons ne pouvant directement atteindre les électrodes, ils s'accumuleront progressivement à la surface de chacune des deux sphères (les ions positifs vers la cathode et les électrons vers l'anode). Il arrive un moment où la densité surfacique de charge écrante le potentiel de l'électrode centrale, ce qui aura pour conséquence la chute du champ électrique dans la lampe, et finalement l'extinction de la décharge en quelques microsecondes.

L'application d'une tension alternativement positive et négative à l'électrode centrale permet une inversion périodique du champ électrique dans l'enceinte de la lampe. Ceci permet en effet le maintien soit d'une décharge électrique continue alternative ou pulsée, couplée capacitivement aux électrodes (celle de la lampe, au centre, et la terre environnante). Les parois de verre de la lampe se comportent ainsi comme des condensateurs, dont l'impédance est inversement proportionnelle à la fréquence de la tension appliquée. Toutes choses égales, le courant circulant entre l'électrode centrale et l'environnement (au potentiel de la terre) étant inversement dépendant de l'impédance des globes de verre, plus la fréquence appliquée est élevée et plus la décharge électrique est intense.

Lorsque l'on touche la sphère, on accroît localement le couplage capacitif de l’environnement à la sphère de verre, faisant ainsi chuter l'impédance du système à l'endroit du contact. Il en résulte que le courant (de déplacement et de conduction) est plus élevé et donne lieu à une décharge électrique plus intense.

Sécurité [modifier]

La tension électrique délivrée au centre est approximativement ~10 000V mais le courant électrique reste très faible.

Important :

- ne pas toucher en même temps du métal. Risque de choc.

- ne pas toucher en continu la sphère, elle chauffe et peut céder.